La technique du saupoudrage

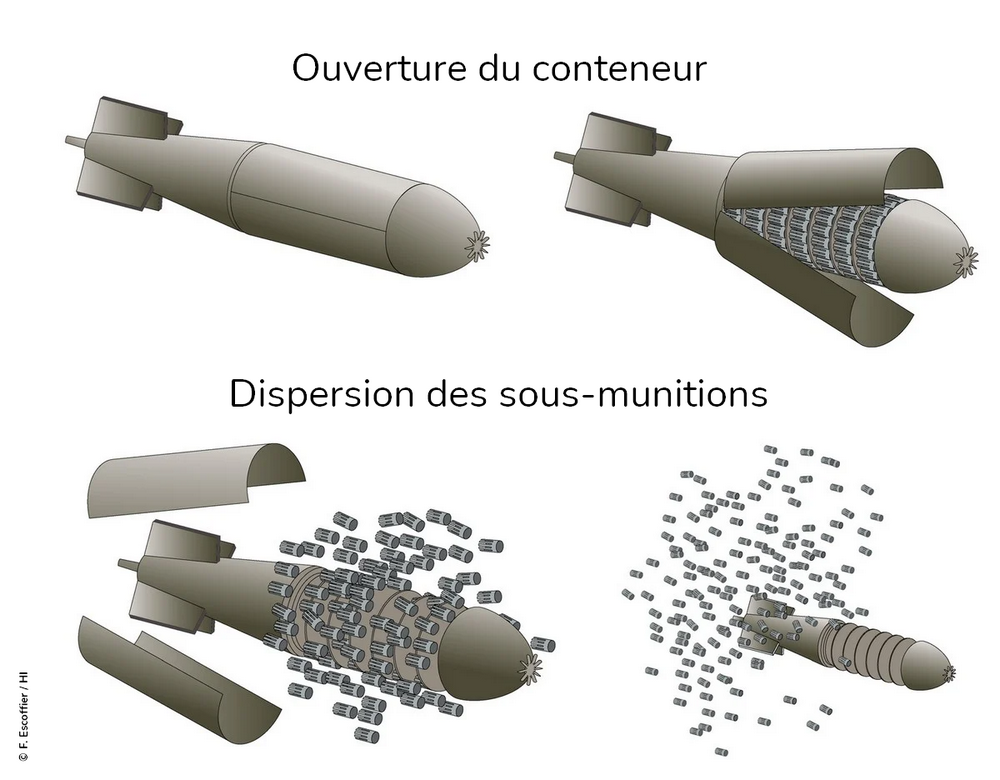

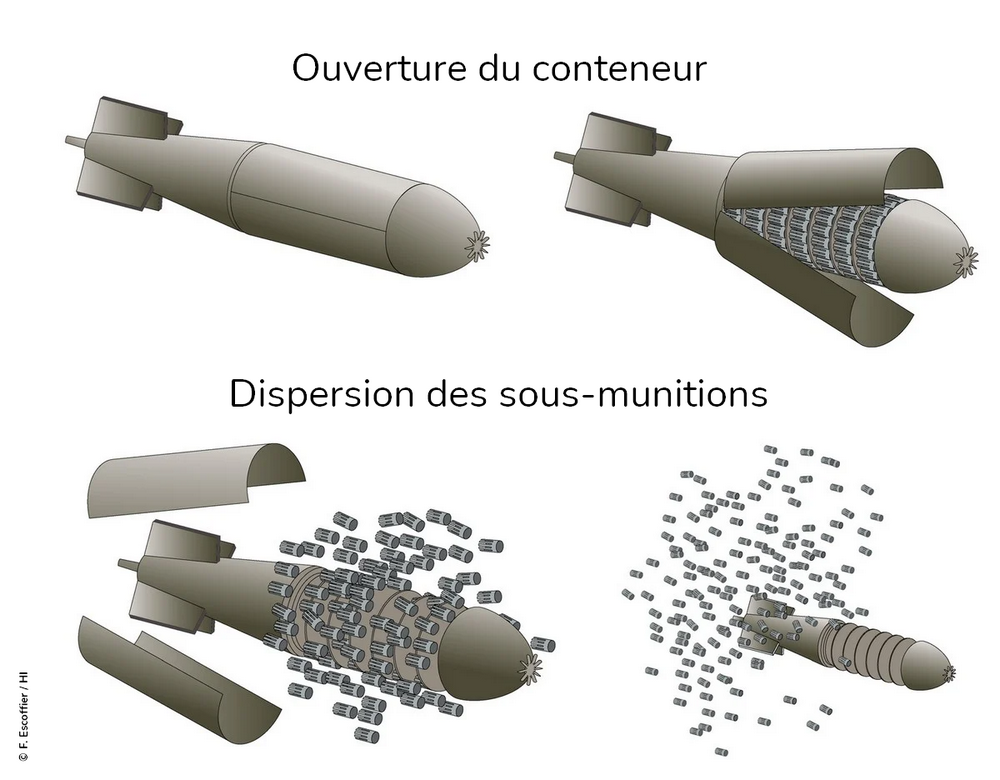

Une bombe à sous-munitions (BASM) se présente comme un conteneur rempli de mini-bombes explosives appelées « sous-munitions ». Le conteneur peut être un obus, une roquette, un missile… Largué par avion ou voie terrestre, il s’ouvre en vol et libère les sous-munitions. Un véritable tapis de bombes tombe alors sans précision sur de larges surfaces.

Les civils, premières victimes des BASM

Les bombes à sous-munitions tuent, blessent, mutilent et provoquent des traumatismes physiques et psychologiques lourds. Les civils représentent plus de 9 victimes sur 10, parmi lesquelles une majorité d'enfants.* L'impact sur les populations est comparable à celui que peut causer un engin explosif improvisé, qui frappe lui aussi sans discrimination.

Un danger à long terme

Jusqu’à 40 % des sous-munitions n’explosent pas quand elles touchent le sol : soit elles sont trop légères, soit le sol est trop meuble, soit un dysfonctionnement les empêche d’exploser. Toujours actives, ces sous-munitions deviennent aussi dangereuses que des mines antipersonnel. Elles peuvent exploser à tout moment, dès la moindre manipulation. Des zones entières deviennent alors inhabitables, entravant la reprise de la vie sociale et économique, forçant les populations à se déplacer. Ces restes explosifs constituent une menace pour les civils, parfois des dizaines d’années après un conflit. Pour plus d'informations sur ces menaces, découvrez notre page dédiée aux mines et autres armes.

Le Laos, pays le plus pollué au monde

Le Laos est un triste exemple de la menace à long terme que posent les sous-munitions. Alors que le pays a été massivement bombardé entre 1964 et 1973 pendant la guerre du Vietnam, les sous-munitions qui n’ont pas explosé lors de leur largage font encore des victimes aujourd’hui, très souvent des enfants ! Cette pollution durable est un fléau comparable à celui des mines terrestres, qui contaminent les sols pendant des décennies.

Qui produit des bombes à sous-munitions ?

Au total, 16 pays dans le monde sont toujours considérés comme producteurs, comme la Chine, la Russie, Israël... Les États-Unis ne produisent plus de sous-munitions à ce jour mais ne s’interdisent pas d’en produire à nouveau. 59 pays en stockent plusieurs millions à travers le monde. Les États-Unis en détiendraient encore jusqu'à 3 millions. En revanche l’Allemagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, qui ont signé la Convention d’Oslo, ont annoncé avoir détruit la totalité de leurs stocks.

Que dit la Convention d’Oslo ?

Entrée en vigueur en août 2010, la Convention d’Oslo, ou Traité d'Oslo, a été signée par 119 États en décembre 2008. Elle interdit l’utilisation, la fabrication, le commerce et le stockage des bombes à sous-munitions. Elle inclut également des obligations aux États parties comme l’aide aux victimes et le déminage des zones contaminées. Ce traité s'inspire de la Convention d'Ottawa, qui a interdit l'usage de la mine antipersonnel quelques années plus tôt.

* Source : Cluster Munition Monitor 2024.

Les armes à sous-munitions sont toujours d'actualité

Des armes à sous-munitions ont été utilisées en Ukraine par les forces russes et ukrainiennes en 2023 et jusqu'en juillet 2024, tandis que de nouvelles utilisations ont également été enregistrées au Myanmar (Birmanie) et en Syrie.

L'Ukraine a enregistré le plus grand nombre de victimes annuelles dans le monde pour la deuxième année consécutive. Depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022, plus d'un millier de victimes d'armes à sous-munitions ont été recensées en Ukraine.

À l'échelle mondiale, 219 personnes ont été tuées ou blessées par des armes à sous-munitions en 2023. Rien qu'en Ukraine, plus de 50 attaques à l'aide d'armes à sous-munitions ont été signalées en 2023, sans que le nombre de victimes ne soit précisé.

De nouvelles victimes d'armes à sous-munitions ont été enregistrées dans neuf pays en 2023 : Azerbaïdjan, Irak, Laos, Liban, Mauritanie, Myanmar (Birmanie), Syrie, Ukraine et Yémen.

Les armes à sous-munitions et leurs restes ont continué d'avoir un impact disproportionné sur les civils et les biens civils, notamment les écoles, les hôpitaux et les terres agricoles. Les civils représentaient 93 % de toutes les victimes enregistrées en 2023, lorsque leur statut a été consigné. Les enfants constituaient la majorité des victimes des restes d'armes à sous-munitions dans les États parties que sont l'Irak et le Liban, ainsi qu'en Syrie, qui quant à elle n'est pas signataire du Traité d'Oslo.

Depuis 2023, le nombre de pays produisant des armes à sous-munitions est passé de 16 (Brésil, Chine, Égypte, Grèce, Inde, Iran, Israël, Corée du Nord, Corée du Sud, Pakistan, Pologne, Roumanie, Russie, Singapour, Turquie et États-Unis) à 17 avec l'ajout du Myanmar (Birmanie). Aucun d'entre eux n'est un État partie à la Convention d'Oslo. Le Rapport 2024 de l'Observatoire des armes à sous-munitions a trouvé des preuves de la production de nouvelles armes à sous-munitions en Inde, au Myanmar, en Russie et en Corée du Sud au cours de la période considérée.

Comment soutenir nos équipes et le combat contre les armes à sous-munitions ?

Afin de soutenir nos équipes de déminage, d'éducation aux risques, de réadaptation, etc. vous pouvez :

Une question ? Une remarque ? Nous sommes à votre écoute !

Une question ? Une remarque ? Nous sommes à votre écoute !